【文化广西】炮龙节、舞草龙、赛龙舟……广西与龙的故事,从千年前开始

时间:2024-02-20 10:20

来源:广西卫视广西故事微信公众号

龙,上能登天,下能潜渊,时而温润似雨,神圣吉祥,滋养天地万物;时而威镇四海,动若滔天惊雷,护国安邦。

龙,作为华夏土地上最伟大的精神图腾之一,成为了炎黄子孙古今血脉中的共同印记。在神秘而浪漫的广西,神龙亦留下了动听的古老传说,印证着今日祖国南疆的盛世和鸣。

千百年来,龙的艺术形象作为展示中华文化的代表性元素,在许多器物、建筑上都留下了经典的造型。那么在广西,早期的龙形,是什么样子呢?1976年,罗泊湾汉墓历经传奇三挖,墓葬出土的两件龙首铜带钩,主体是回首凝望的龙,龙首铸造简易又精细,身体像蛇弯曲成钩状,身上的龙纹也清晰可见。罗泊湾2号墓出土的玉饰件,一端雕琢龙首,龙作昂首张嘴状,颈部刻细鱼鳞纹,身刻绞丝纹。纹饰刻画极为细浅、流畅自如,精巧而不失灵性。这些都是西汉龙形的典型代表。

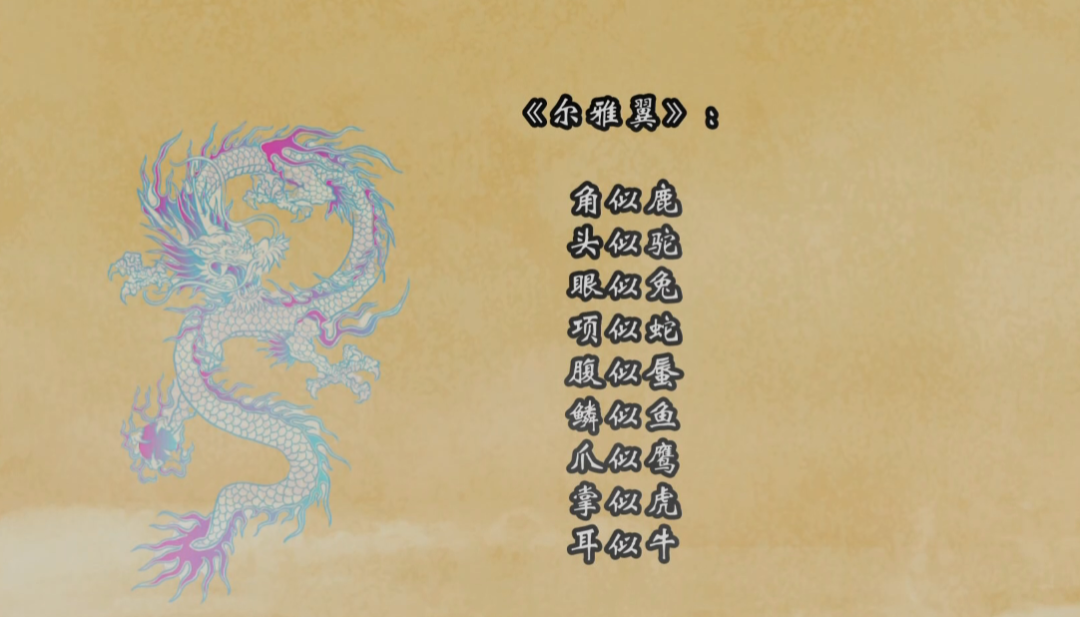

到东汉,龙的九似说开始流行。古籍中,对龙的九个部位的描写,都不尽相同。南宋淳熙元年(1174年)编著的《尔雅翼》记载,龙的身体部位集合了:鹿角、驼头、兔眼、蛇身、鱼鳞、鹰爪、虎掌、牛耳等特点。这时候的龙,终于变成我们熟悉的模样。东汉时,龙逐渐成为十二生肖中的重要组成部分,这一中华文化中的独特时间记号,由十一种源于自然界的动物和传说中的龙组成。龙年出生的人,自古就是刚毅勇敢,自信而好运的象征。心灰意冷的邹浩,目睹了一场水上竞赛,心中得到了鼓舞与慰藉,他提笔写下诗句,固定下900年前昭州百姓划龙舟的生动场面。

在传说中,龙舟比赛是用来纪念战国晚期的著名诗人屈原,而在广西,文物上的证据却证明,“竞渡”这样的习俗,甚至要早于屈原投江之前。来自贺州龙中岩洞葬的一面铜鼓,鼓胸上铭刻着一幅竞渡的图案,四个断发纹身的越人正在奋力划桨,这正是百越民族“竞渡”习俗的体现。专家推断,这面铜鼓的铸造年代,不会晚于战国晚期。贵港罗泊湾汉墓的一面石寨山型铜鼓,其铸造年代大约在秦末至汉初。鼓胸上共有6组祭祀船,船的首尾,皆饰双层羽饰,华美大气。

每个船上有化装羽人6人,大多头戴高大的令箭状羽冠,做奋力划桨状,腰部八组人物头戴羽冠,身穿吊裙,两臂外展,双腿叉开作舞蹈状,展现了一幅生动的羽人竞渡的场景。

“它都往一个方向,而且看起来它是流动性的,就是跟我们现在看到的划龙舟比赛,争先恐后那种情形也相一致的。”(来源:广西文史研究馆员蒋廷瑜)

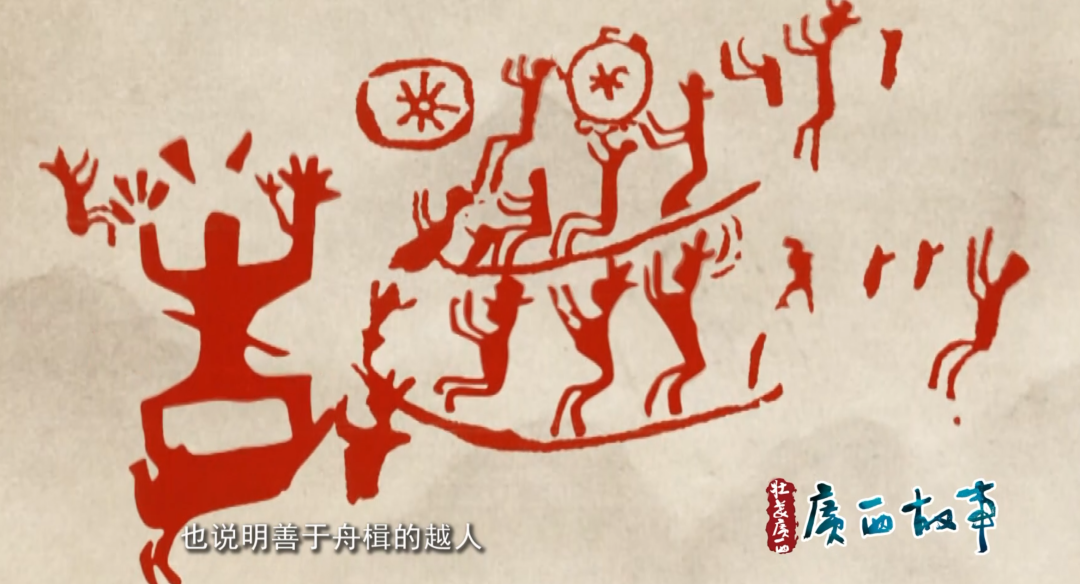

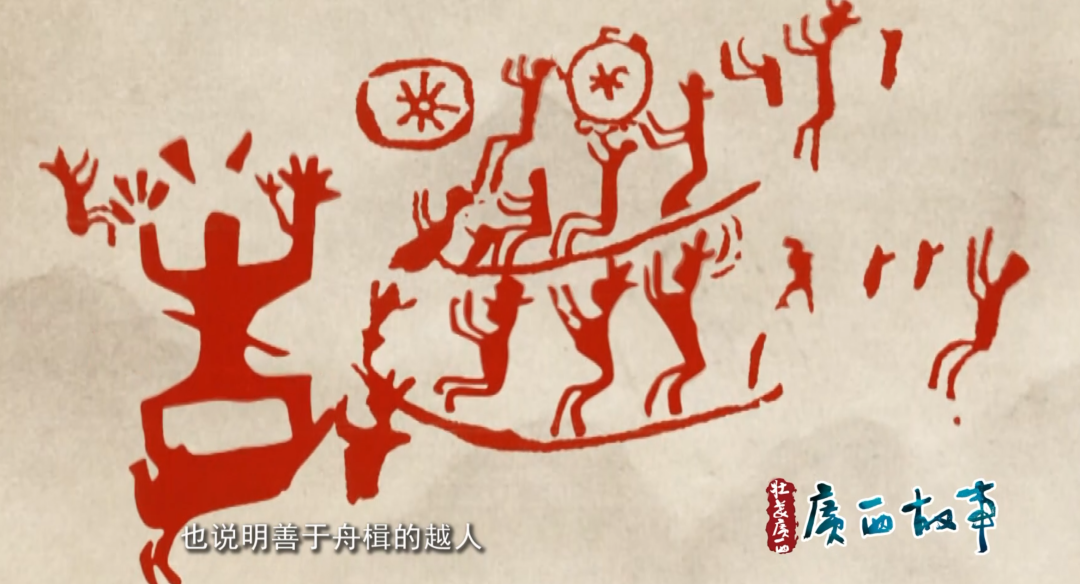

如果把目光投向更南边的宁明花山岩画,这些战国至东汉时期绘于石壁上的大量竞渡图案,也说明善于舟楫的越人,早在2000多年前就已经有了竞渡的习俗。

生活在水多路寡的环境中,无论是耕作、渔猎还是交通,都要与水打交道,水上竞渡就是骆越先民对河水之神的崇敬。龙,初具雏形时,就已被包括百越之地的先民所接纳,龙舟,也成为了普天共庆的盛典。每逢节庆盛典,从南到北,从城市到乡村,“龙”的身影就会舞遍华夏大地。在广西宾阳县,代代传承着一种广西最为独特的舞龙活动:炮龙节。作为国家级非物质文化遗产的盛典,宾阳炮龙节的渊源却说法不一,其中一个颇具传奇色彩的说法是,宋朝名将狄青曾率军与壮族首领侬智高,在如今的宾阳县昆仑关对垒,相持不下。狄青在农历正月十一假意舞龙庆祝新年,趁夜一举夺下昆仑关。因此,炮龙在当地是胜利与圆满的象征。

所谓炮龙,就是用鞭炮炸烧舞龙,尤其是炸到龙头的人,会得到头运。家家户户都备足了鞭炮,在舞龙经过时,使出瞬身解数抛掷鞭炮。在涌动的人海中,震天的炮声和人们的热情欢呼有如神龙咆哮,让庆典来到最高潮。

鞭炮齐鸣,八音作乐,锣鼓喧天,彩架出游,有龙破烟气而出,随焰火而舞,人群涌动,胜似新春,岁岁舞龙,年年炸龙!在宾阳人眼中,欢庆炮龙节是一年中最幸福快乐的时刻。其实早在商代,龙被雕刻在各种青铜器之上,并有了各种变形,神秘而抽象。甲骨文里面的龙张开大口,长有獠牙。头上还戴一个特殊的冠,与之相映的商代龙的造型也是威武凶猛。

后来周代早期,金文的龙字也是蛇身大口,獠牙外露,让人望而生畏。不过到了周代晚期,龙的形象发生了180度的大改变,从文字到文物,都可以看到这时候的龙由凶神恶煞变得和蔼可亲起来。

▲文物:周代玉龙

在之后若干年里,龙逐渐从原始部落的图腾演变为神,神龙逐渐被添加了其它动物的元素,也被赋予了许多了不起的技能。它可以居住在海底,也可以腾云驾雾升到空中。作为一种并不存在于现实中的神兽,因为强大而神秘的特质,龙受到历朝历代统治者的推崇,逐渐成为皇权的象征。2024年是甲辰龙年,中国几千年的历史长河中,有位“真龙天子”恰巧也出生甲辰龙年(公元1304年),而且曾两次来到广西,他就是元朝的第八位皇帝图帖睦尔。

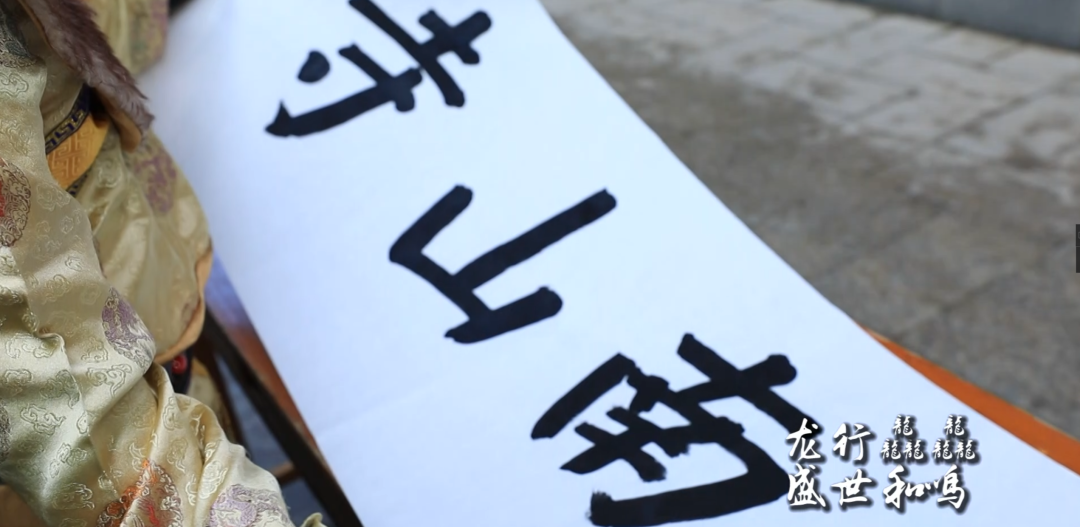

至治元年(公元1321年),因为皇权斗争激烈,年仅17岁的图帖睦尔被流放至海南。作为忽必烈玄孙,元武宗之子,图帖睦尔本可安享富贵,不料命运陡然翻转。流放路上,图帖睦尔犹如惊弓之鸟,寝食难安。途经贵州(今贵港市)时,听说境内一座名刹曾得到宋太宗赐御书224轴,这让自幼喜爱汉文化的他难得有了游玩之心。三年后,来自堂兄的一纸返京诏书,打断了他的南疆之旅,北归途中再临南山寺,图帖睦尔感慨颇多,为这座名刹挥笔题字。

在残酷的皇权斗争中,图帖睦尔运筹帷幄、步步为营,并在泰定五年(公元1328年)取得了最后的胜利——登基称帝,从他的庙号“文宗”可以看出后人对他的评价。翌年,贵州(贵港市)地方官捐俸立碑,临摹文宗手迹“南山寺”于石碑上,史称《御书碑》,成为广西宝贵的古代皇帝御笔。

明取代元之后,明太祖朱元璋甚至规定官吏百姓“不许织绣龙凤纹”、不许寺庙新建龙凤雕像。龙纹,只有皇帝、王子和各地藩王可以使用,并广泛出现在当时王室喜爱的青花瓷上。威严而圣神的龙见证着封建皇权的兴起与衰落,当龙从森严的皇宫进入市井温情,在人间烟火的熏陶下变得可亲而又可爱。人们如此喜欢龙,崇拜龙,作为崇高的神物,龙为什么不能当十二生肖里的老大呢?

原来,这是因为十二生肖是十二地支的形象化代表,十二地支里的辰代表农历三月,这时田中的秧苗初插,作物新种,最需要雨水浇灌。古人视龙为掌管雷雨之神,为了祈求风调雨顺,物产丰收,人们希望有神龙来行云布雨,所以辰就对应了龙,因为辰在十二地支中排第五,所以龙也在十二生肖中的第五位。龙,从它出现的那一天起,就和创造了它的这个民族一起,经受着历史的起落悲欢,走过苍茫的岁月。

千百年来,人们对龙的喜爱,也折射出中华文明连绵不断的发展历程,从通天神兽到国家、民族的象征性符号,龙在文明的进步中完成了具有深刻意义的文化转变。龙的精神、龙的意义,龙所蕴含的美好,却已深藏于每个人的心中,成了华夏文化不可分割的一部分。