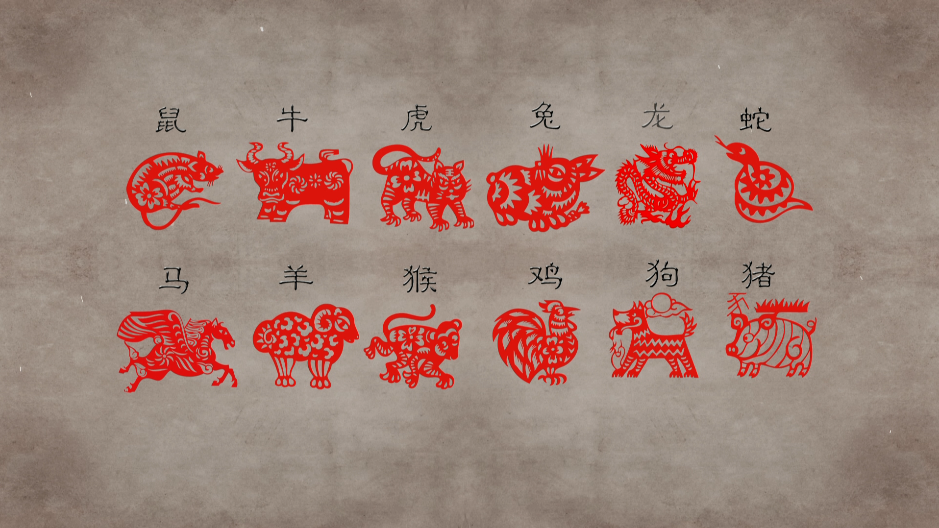

十二生肖是中国传统文化中的一种时间记号和代表性符号,它由十一种源于自然界的动物和传说中的龙组成。

从上古开始,人们就喜欢龙,崇拜龙,作为唯一的神物,龙为什么不能当十二生肖里的老大,而是屈居鼠、牛、虎、兔之后,排第五呢?

其实十二生肖是十二地支的形象化代表,十二地支里的辰代表农历三月,这时田中的秧苗初插,作物新种,最需要雨水浇灌。古人视龙为掌管雷雨之神,为了祈求风调雨顺,物产丰收,人们希望有神龙来行云布雨,所以辰就对应了龙,因为辰在十二地支中排第五,所以龙也在十二生肖中的第五位。

十二生肖文化最晚在东汉时期已融入中原老百姓的生活,那它是什么时候传入广西的呢?

这是一面收藏于广西自治区博物馆的隋代铜镜,内区饰有青龙、白虎、朱雀、玄武四灵形象,外区则饰有十二生肖形象。铜镜虽小,却是迄今为止广西最早出现十二生肖纹饰的文物之一。

如果说十二生肖反映了中国人民对于自然、宇宙和人类命运的思考和探索,那么龙则是神秘通天、刚健吉祥的化身。可为什么后来龙又成了皇权的象征呢?

龙与皇权发生联系,始于秦始皇嬴政被人称作“祖龙”,不过这只是他的臣民和后世史书对他的称呼。

在“祖龙”之后,历史上第一位真正把自己和龙联系在一起的皇帝,是汉高祖刘邦。刘邦出身低微,于是出于政治的需要,利用人们对龙虔诚崇拜的心理,给自己打造了一个“龙之子”的人设。

如此一来,沟通天地、君权神授的帝王之威便得以树立。自此之后,历朝历代的皇帝有样学样,将自己和龙联系在一起,自称“真龙天子”,表明自己的高贵和神圣。

2024年是甲辰龙年,中国几千年的历史长河中,有位“真龙天子”恰巧也出生甲辰龙年(公元1304年),而且曾两次来到广西,他就是元朝的第八位皇帝图帖睦尔。

至治元年(公元1321年),因为皇权斗争激烈,年仅17岁的图帖睦尔被流放至海南。作为忽必烈玄孙,元武宗之子,图帖睦尔本可安享富贵,不料命运陡然翻转。

流放路上,图帖睦尔犹如惊弓之鸟,寝食难安。途经贵州(今贵港市)时,听说境内一座名刹曾得到宋太宗赐御书224轴,这让自幼喜爱汉文化的他难得有了游玩之心。

南山寺建于宋代,是岭南名刹之一。在这里,这位落魄龙子龙孙并没有受到一路来的冷遇,一碗热茶,让初尝人情冷暖的少年倍感慰藉。

三年后,一道福祸未知的诏书突然而知,图帖睦尔被召回京。此时元英宗刚被弑杀,大都再次陷入腥风血雨之中,作为一个精通汉学的蒙古王子,图帖睦尔深知帝王家的手足亲情在权利面前不堪一击,如今再次陷入不可避免的政治漩涡,等待他的是场泼天富贵还是一个美丽的陷阱呢?

命运一次次被他人左右,既然避无可避,在南疆蛰伏三年的图帖睦尔只能迎头而上。北归途中,他再次登临南山。站在南山之巅,举日眺望,秀丽奇峰、层峦叠翠尽收眼底。此刻,图帖睦尔有种潜龙在渊,只待一飞冲天的豪迈之气。

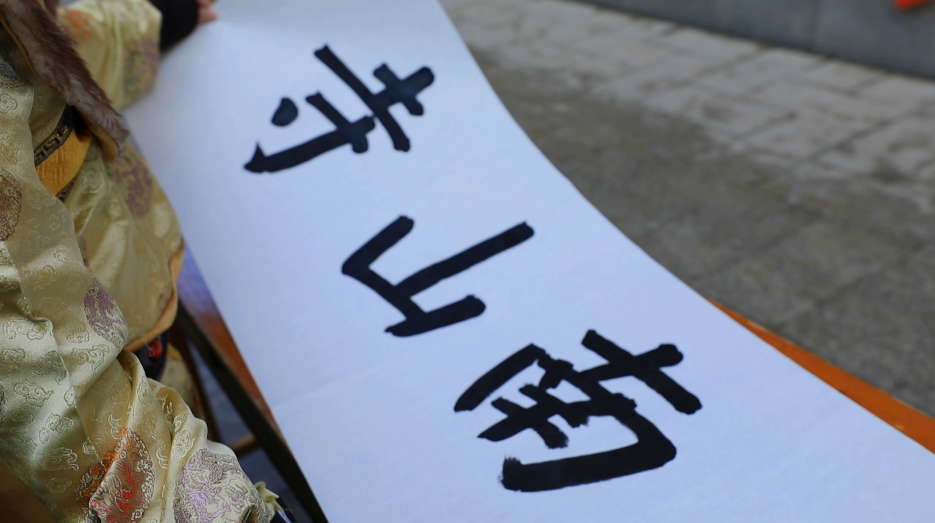

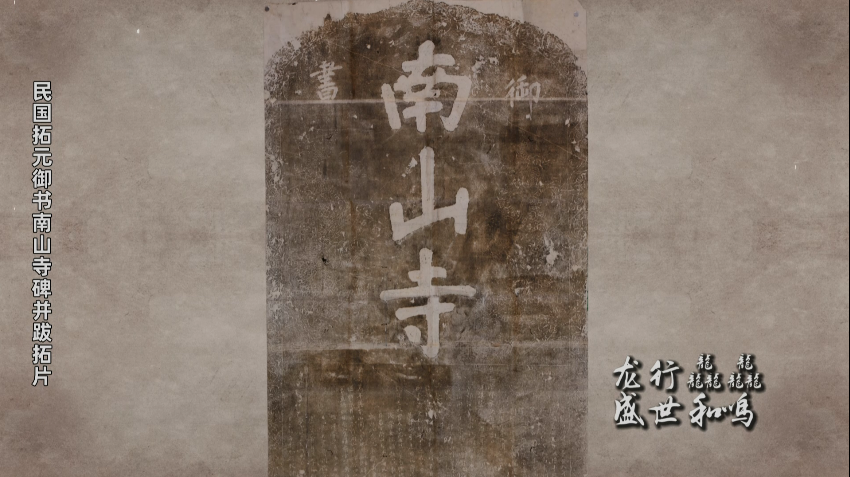

袅袅香火中,他与寺中僧人再度相逢,两人谈儒论禅相谈甚欢,感念当年赠茶之谊,于是挥毫写下“南山寺”三字相赠。

在残酷的皇权斗争中,深受传统文化熏陶的图帖睦尔运筹帷幄、步步为营,并在泰定五年(公元1328年)取得了最后的胜利——登基称帝,从他的庙号“文宗”可以看出后人对他的评价。翌年,今贵港市地方州官捐俸立碑,临摹文宗手迹“南山寺”于石碑上,史称《御书碑》。

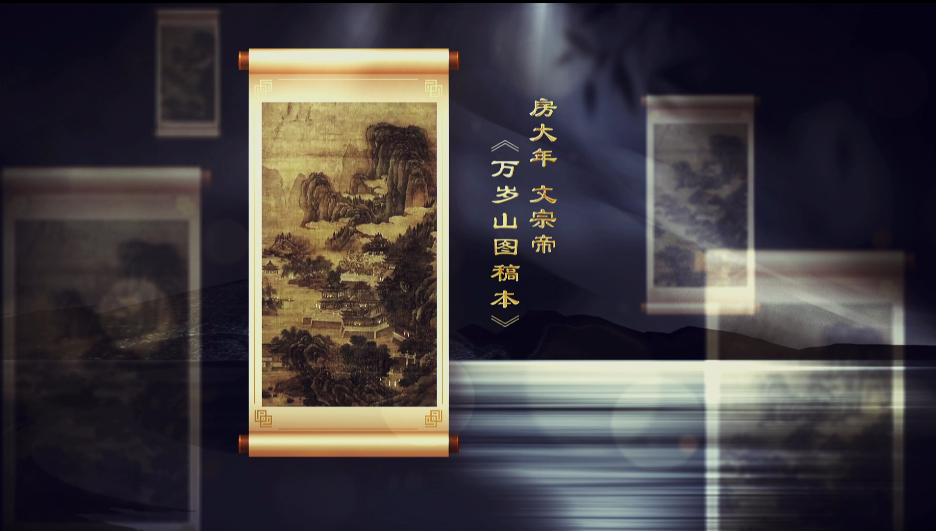

图帖睦尔是元代最有才华的皇帝,他不仅擅书也擅画,和房大年绘制的《万岁山图稿本》曾以3.348亿元的天价,打破了中国古代绘画作品的拍卖纪录,成为十大最值得收藏的国画。

这位“真龙天子”在广西留下的故事,也成为民间津津乐道的传说。

王朝的兴废,并不影响中国人对龙的崇拜,而当龙因成为民众普遍敬仰的神物而被引入民间生活时,至高无上的皇权便感觉受到了威胁,明取代元之后,明太祖朱元璋甚至规定官吏百姓“不许织绣龙凤纹”、不许寺庙新建龙凤雕像。龙纹,只有皇帝、王子和各地藩王可以使用,并广泛出现在当时王室喜爱的青花瓷上。

在桂林历代靖江王收藏的梅瓶中就出现了大量龙纹图案,这些龙动态十足,有的四肢如舞蹈般伸展,有的神态威武腾飞在云海之间。

这件明万历哥釉五彩云龙纹梅瓶堪称独一无二的珍品。瓶身处绘有两条飞龙,一条凌云而上,一条俯冲云霄,周围还有红彩点缀,气势非凡,而最奇妙的是升龙的一足居然画了六爪。龙纹素有五爪为龙,四爪为蟒之说,在礼教严苛、等级森严的明代,这件“错版”工艺品能幸存至今十分难得。

明清两朝,由于皇帝的偏好,亮器工艺发展迅速,各种彩绘瓷器应运而生,迎来了龙纹瓷器的全盛时期。

威严而圣神的龙见证着封建皇权的兴起与衰落,当龙从森严的皇宫进入市井温情,在人间烟火的熏陶下变得可亲而又可爱。

如今,世界上没有哪个标志能像龙一样,如此集中彰显中国人的精神。人们用“龙行龘龘”形容龙腾飞的样子,昂扬而热烈;“龙马精神”表达不断超越自我的状态;用“龙腾虎跃”来形容事业兴旺、生机勃勃;“龙凤呈祥”寓意夫妻恩爱、家庭和睦;“生龙活虎”形容人的精力旺盛;“藏龙卧虎”比喻人才济济;“龙虎风云”比喻英雄豪杰做出惊天动地的伟业;“鱼跃龙门”的故事提醒人们要不断地追求与突破,才能超越自己;“龙章凤彩”寓意才情与尊荣的完美结合,这是人们对美好事物的最高追求。我们还都称自己是“龙的传人”!

龙,从它出现的那一天起,就和创造了它的这个民族一起,经受着历史的起落悲欢,走过了苍茫的岁月。千百年来,人们对龙的喜爱,也折射出中华文明连绵不断的发展历程,从通天神兽到国家、民族的象征性符号,龙在文明的进步中完成了具有深刻意义的文化转变。龙的精神、龙的意义,龙所蕴含的美好,却已深藏于每个人的心中,成了华夏文化不可分割的一部分。